小魚を模したルアーを使ってヤマメやイワナを狙う「渓流ルアーフィッシング」。

道具も比較的シンプルでエサを用意する必要がないなど、誰でも手軽にはじめられます。

しかしながら、初心者の場合はどんなタックルや装備を用意したらよいのか、わからないことも多いのではないでしょうか?

そこで今回は、渓流ルアーフィッシングに必要なタックルや装備、キャスト方法やポイント別攻略法など総合的に解説していきます。

渓流釣りをはじめてみたい方や興味のある方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

渓流ルアーフィッシングの魅力

渓流ルアーフィッシングとは、自然豊かな渓流でルアーを使ってヤマメやイワナ、ニジマスなどを狙う釣りです。

小魚を模したプラスチック樹脂の「ミノー」や金属ルアー「スプーン」を駆使して、魚を誘います。

エサの用意が必要なく、手軽にはじめられるのが渓流ルアーフィッシングの特徴です。

仕掛けもラインにルアーを結ぶだけと、初心者でも簡単にはじめられます。

ポイントにルアーを打ち込んでラインを巻いてくると、魚が後ろからチェイスしてくるのが見える場面も多く、エキサイティングな釣りを楽しめますよ。

仮に釣れなくても、きれいな水や豊かな緑、鳥のさえずりなどに癒やされながら休日を過ごせるのも魅力です。

渓流ルアーフィッシングのターゲット

渓流ルアーフィッシングのおもなターゲットが「ヤマメ(アマゴ)」と「イワナ」です。

いずれもきれいな冷水を好む魚であり、川幅の狭まった上流域に生息しています。

昆虫や小魚を捕食しており、果敢にルアーにアタックしてくるのが特徴。

ヤマメのパーマークやイワナ独特の白い斑点など、美しい魚体も魅力です。

レインボートラウトと呼ばれている「ニジマス」も絶好のターゲット。

引きが強く、フッキングすると激しくジャンプを繰り返すダイナミックなファイトで楽しませてくれます。

渓流魚については、以下の記事でも詳しく解説しています。

渓流ルアーフィッシングのシーズン

渓流釣りは川によって2~3月頃に解禁されますが、渓流ルアーフィッシングなら解禁初期から楽しめます。

たとえば、毛針を使うフライフィッシングやテンカラでは虫が流下する初夏にならないと釣りが難しい場合がありますが、比較的ルアーにはシーズン通して反応します。

渓流釣りのさまざまな釣り方のなかでも、シーズン問わず楽しみやすいのが渓流ルアーフィッシングなのです。

ベストシーズンは渓流魚の活性が上がる晩春から初夏。

エサとなる虫や小魚も増えて活動が活発になり、ルアーにも積極的にアタックしてきます。

真夏になり水温が上昇すると日中の釣りが難しくなり、涼しい朝夕に狙うのがオススメです。

9月になって産卵期が近づいてくると、活発な捕食行動が減ってきます。

9月下旬には多くの川で禁漁となり、渓流ルアーフィッシングのシーズン終了です。

ほどなくすると、川によっては冬季釣り場が解禁され、オフシーズンでもトラウトのルアーフィッシングを楽しめます。

渓流ルアーフィッシングのポイント攻略法

渓流ルアーフィッシングは、ほかの釣り方では狙いにくいポイントを釣りやすいなど、幅広く攻められるのが特徴です。

淵・瀬・堰堤・落ち込み・倒木のポイント別に攻略法を覚えておきましょう。

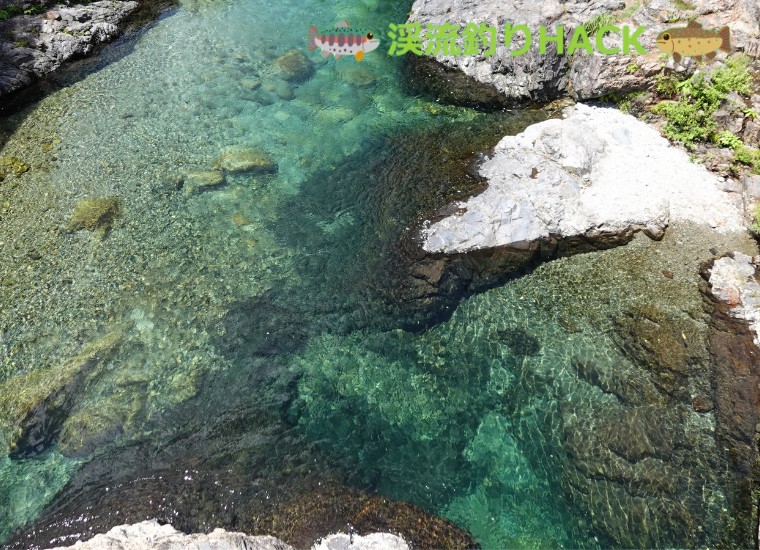

「淵」の渓流ルアー攻略法

水深があって緩やかに流れているポイントが「淵」です。

多くの魚をストックしている場所ながら、難しいポイントでもあります。

淵ではエサがゆっくりと流れているため、魚はじっくりと捕食してよいのか見極めます。

ルアーを追ってくるものの、なかなか喰ってこないのが淵の特徴です。

何回もルアーを通すとますます警戒されるため、1投目に集中しましょう。

また、シーズン初期の低水温時に魚が群れているパターンが多く狙い目です。

「瀬」の渓流ルアー攻略法

やや浅めで流れの速いポイントが「瀬」です。

瀬にいる魚は捕食を意識している場合が多く、活発にルアーを追ってきます。

5月すぎのベストシーズンに通せば、案外簡単に喰ってくるのも瀬の魅力。

上流にキャストしてルアーを流れに乗せて通していく「アップクロスキャスト」が基本です。

ただ、低水温期には瀬に入っていないパターンも多く、解禁初期はあまり粘らないほうがよいでしょう。

エサ釣りではエサが速く流れて釣りにくいようなポイントでもルアーなら狙いやすく、初心者がはじめての1匹を釣りたい場合には瀬を狙うのがオススメです。

もっとも狙いたいのが大石がゴロゴロ入っているような瀬。

また、カケアガリに絡んだ場所や岩・枝などの障害物がある、変化のある場所を狙いましょう。

「堰堤」の渓流ルアー攻略法

渓流へ釣行すると、ほとんどの場合で見られる人工的な構造物が「堰堤」です。

大雨時の土石流を防ぐためなど、目的をもって設置されています。

魚の遡上を妨げる魚止めではあるものの、たくさんの魚をストックしている可能性が高い好ポイントです。

堰堤下をよく観察して深くなっている場所があれば、まずはそこへルアーをキャストします。

とくに、雨後には下流から上ってきた魚が溜まっている可能性があり狙い目です。

カケアガリなど変化のある場所も狙ってみましょう。

浅い場所でも部分的にえぐれている場所があれば、魚がついている可能性があります。

また、堰堤から流れがはじまるポイントにも注目です。

流れてくるエサを待っている魚がいる場合もあり、ルアーを一発で追ってくるかもしれません。

「落ち込み」の渓流ルアー攻略法

上流や支流から水が落ち込んで深みになっているポイントが「落ち込み」です。

水が落ち込んで出来た白泡に魚が潜んでいる場合も多く、渓流釣りの代表的なポイントになります。

落ち込みに大石が絡んだダイナミックなポイントに目がいきがちですが、ちょっとした落ち込みにも魚がいる可能性があり、どんどんルアーを打ち込んでいきましょう。

白泡のなかにいる魚は警戒心を解いている場合もあり、一発で喰ってくる可能性も高いです。

落ち込みに狙ってルアーをキャストしたら、まずは沈めます。

落ち込みは引ける距離が短いため、沈めてから1~3アクションで喰わせるイメージで釣っていきましょう。

「倒木・ブッシュ」の渓流ルアー攻略法

台風や増水などによる「倒木」や障害物のある場所は魚が身を隠しやすく、絶好なポイントになります。

川に垂れ下がるように木の枝が入っている場所を「ブッシュ」がです。

魚がついている可能性は高いものの、キャスティングの精度が求められるのが特徴。

ピンポイントへ打ち込むテクニックが要求され、失敗するとルアーをロストする恐れもあります。

倒木やブッシュにフックが引っかかるの防ぎたいなら、トレブルフックをシングルフックに交換すると回避できる可能性が高まるので試してみましょう。

倒木やブッシュのある場所は、エサ釣りやフライフィッシングでは狙いにくい一方、ルアーなら攻略しやすいポイントです。

渓流ルアーの威力を発揮できる場面であり、ぜひ積極的に狙ってみましょう。

渓流ルアーフィッシングに必要なタックルと装備

渓流ルアーフィッシングは、比較的シンプルなタックルで楽しめます。

はじめる際に用意すべき、道具や装備について解説していきましょう。

ロッド

渓流では川幅のある本流と異なり長いロッドは扱いにくく、5.3フィート(約160cm)ほどの渓流ルアーロッドが適しています。

より川幅が狭まる源流域であれば、4フィート台のショートロッドでも問題ありません。

また、渓流ルアーロッドを選ぶ際は、長さと同時に硬さも重要です。

ルアーロッドにはL(ライト)やM(ミディアム)など硬さが表記されており、使用するルアーのタイプや重さに合わせて選びましょう。

もっとも出番の多い4~6cm程度のシンキングミノーを使うミノーイングに合わせるならLがオススメ。

2~5g程度の小型スプーンを多用するならば、Lより柔らかいUL(ウルトラライト)を選択肢に入れましょう。

- ポイントによって5.3フィート(約160cm)前後をチョイス

- ミノーイングに合わせるならL

- スプーンを多用するならUL

渓流ルアーロッドについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。

リール

渓流ルアーフィッシングでは、2000番台のスピニングリールを使用するのが定番です。

バスフィッシングでは2500番が主流なので、ひと周り小さいタイプになります。

リールには、ハンドル1回転で糸を巻けるスピードの目安「ギア比」が表記されており、チェックしておきましょう。

渓流ルアーフィッシングでは下流から上流へルアーをキャストするためラインがたるみやすく、ハイスピードモデルならすばやくラインスラッグをとってルアーにアクションを与えやすくなります。

また近年、ベイトフィネスリールを使った渓流ルアーフィッシングも人気です。

スピニングリールよりキャスティングの難易度が高いものの、使いこなせるとスピーディーな釣りを展開できます。

- 2000番台のやや小さめのスピニングリールが基本

- ベイトキャスティングリールを使った渓流釣りも人気

渓流ルアーリールについては、下記の記事で詳しく取り上げています。

ライン

リールに巻くラインは、PEラインの0.6~0.8号、またはナイロンの4lb(ポンド)が基本です。

ラインは細いほど空気抵抗が少なくルアーをロングキャストしやすいものの、それほど飛距離を重視しない渓流ルアーフィッシングでは細いラインにメリットがありません。

また、渓流では湖や石の小さい本流と異なり石に擦れやすく、細すぎると切れる恐れが高まります。

とはいえ、太すぎるとルアーの動きにも影響するため基本4lb、大型のニジマスがかかる場所では5lbを目安にするとよいでしょう。

伸びのあるナイロンラインは使いやすくオールラウンドに活躍しますが、現在の渓流ルアーフィッシングではPEラインが主流。

PEラインはほとんど伸びがなく、強度と感度に優れているのが特徴です。

魚の硬い口にもがっちりとフッキングしやすく、大型が出やすい釣り場にも向いています。

- PEラインの0.6~0.8号か、ナイロンの4lb(ポンド)が基本

- 強度と感度に優れたPEラインもチェック

渓流ルアーフィッシング用のラインについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。

ルアー

渓流ルアーフィッシングで使用されるルアーには大きく分けてミノー・スプーン・スピナーの3種類があります。

それぞれ特徴を押さえておきましょう。

ミノー

定番のルアーといえば4~6cm程度のシンキングミノーです。

ミノーを使用する渓流ルアーフィッシングを「ミノーイング」と呼び、ミノーにはシンキングタイプとフローティングタイプ、中間的なサスペンドタイプがあります。

渓流ではルアーを通す距離が短いため、ルアーが着水したピンポイントからすぐ沈めてアクションさせるにはフローティングタイプよりシンキングタイプのほうが有利です。

また、ロッドの角度の調節であらゆるレンジも引きやすく、オールラウンドに使えるタイプとしてシンキングミノーをぜひ用意しておきましょう。

スプーン

金属製で、まさにスプーンのような形状のルアーです。

ただキャストして引いてくるより、流れに漂わせるように流すと効果的です。

また、上流へキャストしてシンキングミノーのようにトゥイッチを入れながら引いてくるのが有効的な場合もあります。

ミノーで出ないならスプーンに変えるなど、ルアーをローテーションする選択肢として持っておくと便利です。

渓流ルアーフィッシング用としてなら、3~5g程度のスプーンを用意しておくとよいでしょう。

スピナー

プレードを搭載し、回転して魚を誘うルアーがスピナーです。

スピナーのシルエットは虫っぽい雰囲気があり、初夏から夏に流下昆虫が多いシチュエーションで活躍します。

魚がスレていると感じるシーンや、ミノーやスプーンで魚の反応がない場面で使ってみましょう。

- 4~6cm程度のシンキングミノーが定番

- 3~5g程度のスプーンも有効

- スピナーは流下昆虫が多いシチュエーションで活躍

渓流ルアーについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。

ウェーダー

渓流ルアーフィッシングでは、川を上流へ移動しながら釣り上がるのが基本です。

川を切ったり、川に浸かったりしながら釣るため、下半身を水から守るウェーダーが欠かせません。

ウェーダーにはシューズが一体になっている「ブーツフット」と、別途シューズを合わせる「ストッキングタイプ」があります。

ブーツフットは一体型であるため、着脱しやすいのが特徴。

ただし、ストッキングタイプに好みのシューズを合わせたほうが長距離を歩きやすく主流です。

釣りの回数が少ない、あまり移動しないなどの場合にはブーツフットでも問題ないものの、長く渓流ルアーフィッシングを続けるのであれば、好みのシューズを合わせられるストッキングタイプのほうがよいでしょう。

また、ヒザ辺りまでを覆う「ゲーター」は暑い時期にオススメです。

動きやすい軽装なスタイルに合わせられ、ウェーダーでは蒸し暑いシーズンに活躍します。

ただし、浸水して皮膚に水が当たる構造であり、長時間水に浸かるようなシーンでは冷えに注意しなければなりません。

- 「ブーツ一体型タイプ」と「ストッキングタイプ」がある

- 渓流釣りでは「ストッキングタイプ」がオススメ

- 暑い時期ならヒザ辺りまでを覆う「ゲーター」もチェック

渓流釣り用ウェーダーについては、以下の記事でも詳しく取り上げています。

ウェーディングシューズ

渓流ルアーフィッシングでは滑りやすい石の上を歩くため、底に滑り止めの「フェルト」を貼ってある「ウェーディングシューズ」を履くのが基本です。

ウェーダーと一体型の場合は選べませんが、ストッキングタイプに合わせるなら機能やデザインなど好みを考慮して選べます。

フェルトにも種類があり要チェックポイントです。

おもに、ラバーソールとフェルトソール、フェルトスパイクソールの3種類があります。

日本の渓流は滑りやすいため、安全を考えたらフェルトソールがオススメです。

フェルトスパイクソールは、フェルトに金属のピンを埋め込んでさらに滑りにくくしています。

- 渓流釣りではフェルトを貼った「ウェーディングシューズ」を履くのが基本

渓流釣り用ウェーディングシューズについては、以下の記事でも詳しく取り上げていますので参考にしてみてください。

ベスト

渓流ルアーフィッシングでは、さまざまな小物を携帯する必要があり「ベスト」を着用すると便利です。

一口にベストと言っても、さまざまなタイプが販売されています。

渓流ルアーフィッシングの場合、フライフィッシングやエサ釣りと比べて持ち歩くアイテム数が少ないため、ポケット数が少なめで大きいルアーケースを収納できるベストも人気です。

自分にとっての使い勝手やデザイン、釣りのスタイルなどを考慮して選びましょう。

- 渓流ルアーフィッシングでは、ポケット数が少なめで大きいルアーケースを収納できるベストが人気

渓流ベストについては、以下の記事で詳しく取り上げています。

ランディングネット

「ランディングネット」は確実に魚をキャッチするのに役立ちます。

とくに、大型が掛かった際にはランディングネットがないと取り込みが困難です。

なかには、キャッチアンドリリースを前提にランディングネットを用意しない方もいます。

釣った魚を写真に撮りたい場合は、ランディングネットを用意しておいたほうが便利です。

ランディングネットは材質や大きななどさまざまなので、好みや対象となる魚の大きさに合わせて選びましょう。

最近は、魚を傷つけにくいラバー素材のネットが人気です。

- 釣った魚を写真に撮りたい場合は、ランディングネットを用意しておくのがオススメ

- ラバー素材のネットは魚を傷つけにくいとして人気

ランディングネットについては、以下の記事で取り上げているので参考にしてみてください。

偏向グラス

水面へ反射光をカットする性能を備えているサングラスが「偏向グラス」です。

通常のサングラスと比べて水中の様子が見やすくなり、底に入っている石や障害物を確認しやすくなります。

また、魚を目視してルアーをキャストするサイトフィッシングでは欠かせないアイテムです。

偏向グラスにはさまざまなレンズカラーを採用しており、それぞれ適したシーンが異なります。

晴れて太陽がまぶしいシーンではグレー系やブラウン系、曇りや雨天ではイースグリーンなど明るめをチョイスするなど、状況によって使い分けるのがベストです。

- 状況によって色を使い分けできるとベスト

渓流ルアーフィッシングの単位を覚えておこう

渓流ルアーフィッシングのロッドの長さやラインの太さ、ルアーの重さを表す単位は、エサ釣りとは異なる場合があります。

はじめのうちは慣れない場合もあるので、確認しておきましょう。

ロッドの長さ

渓流ルアーフィッシングのロッドの長さは「フィート(ft)」で表示されており、1ftは30.48cmです。

メーカーによってはメートル(またはcm)とフィートの両方、またはどちらかで表示しているので確認しておきましょう。

- 3.8ft=約1.12m

- 4.6ft=約1.37m

- 4.8ft=約1.42m

- 5.1ft=約1.55m

- 5.3ft=約1.6m

- 5.6ft=約1.68m

ラインの太さ

渓流ルアーフィッシングのラインの太さは「ポンド(lb)」で表示されており。1lbは453.59gです。

ただし、PEラインは号数で表示されています。

- 4lb=1.8kg(1号相当)

- 6lb=2.7kg(1.5号相当)

- 8lb=3.6kg(2号相当)

- 10lb=4.5kg(2.5号相当)

- 12lb=5.4kg(3号相当)

- 14lb=6.3kg(3.5号相当)

- 16lb=7.2kg(4号相当)

ルアーの重さ

渓流ルアーの重さはグラム(g)か「オンス(oz)」で表示されており、1ozは28.35gです。

- 1/32oz=約0.9g

- 1/16oz=約1.8g

- 1/4oz=約7g

渓流ルアーフィッシングの釣り方

では、渓流ルアーフィッシングでの釣り方をみていきましょう。

以下の3つのテクニックについて解説します。

キャスティング

渓流は頭上に木が覆いかぶさっていたり、周囲に障害物が多かったりと、ルアーをキャストする制限の多い釣り場です。

ピンポイントにキャストしないと魚が出てくれないシーンもあり、正確なキャスティングテクニックが求められます。

渓流ルアーフィッシングには大きく分けて、以下4つのキャスティングテクニックがあるので、覚えておきましょう。

- オーバーヘッドキャスト

- サイドハンドキャスト

- バックハンドキャスト

- ピッチング

オーバーヘッドキャスト

もっとも基本となるテクニックが「オーバーヘッドキャスト」です。

ロッドを真上から前方へ振り下ろすようにキャストします。

真っ直ぐ振り下ろせばルアーの軌道がぶれにくく、コントロールしやすいのが特徴。

また、力も伝わりやすく飛距離を稼ぎたいときに有効です。

ただ、頭上に木が覆いかぶさっているポイントでは使えません。

- 基本となるキャスティングテクニック

- もっともコントロールしやすい

- 遠くへキャストしたいときに有効

サイドハンドキャスト

頭上に木が覆いかぶさっているポイントで必須のテクニックが「サイドハンドキャスト」です。

文字通り、ロッドを水面と平行の角度でライナー気味にキャストします。

オーバーヘッドキャストよりコントロールしにくく、慣れるのに時間を要するかもしれません。

たとえば、右利きであれば左側に障害物がある場面で有効です。

渓流は開けた場所ばかりではないため、ぜひ身につけておきましょう。

- 頭上に木が覆いかぶさっているポイントで必須のテクニック

- キャストをコントロールしにくく難易度高い

バックハンドキャスト

サイドハンドキャストの反対方向からキャストするのが「バックハンドキャスト」です。

サイドハンドキャストよりさらに難易度が高く、はじめはうまくキャストできないかもしれません。

ただ、サイドハンドキャストとバックハンドキャストを身につけておけば、あらゆるシーンに対応しやすくなるため、ぜひ覚えておきたいテクニックです。

- サイドハンドキャストの逆

- 難易度が高いものの身につけると武器になる

ピッチング

ラインを出してルアーを掴み、下から振り子のようにキャストするのが「ピッチング」です。

近い距離をピンポイントでキャストするのに適しており、静かにルアーを着水させるメリットもあります。

やはり慣れないと難しいテクニックであり、ラインを出すタラシの長さによってもキャストしやすさが異なります。

ただ、慣れるとルアーを持たずにキャストできるようになり、障害物で囲まれてオーバーヘッドキャストやサイドハンドキャストのどちらも不可能な場面で役立つテクニックです。

- 下から振り子のようにキャストする

- 近距離のピンポイントを狙う場面で有効

ルアーのキャスティングについては、シマノデモンストレーターの村田基さんの解説が参考になります。

渓流ルアーの操作方法

渓流ルアーフィッシングでのルアーの操作方法には、大きく分けて以下の2つの方法があります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

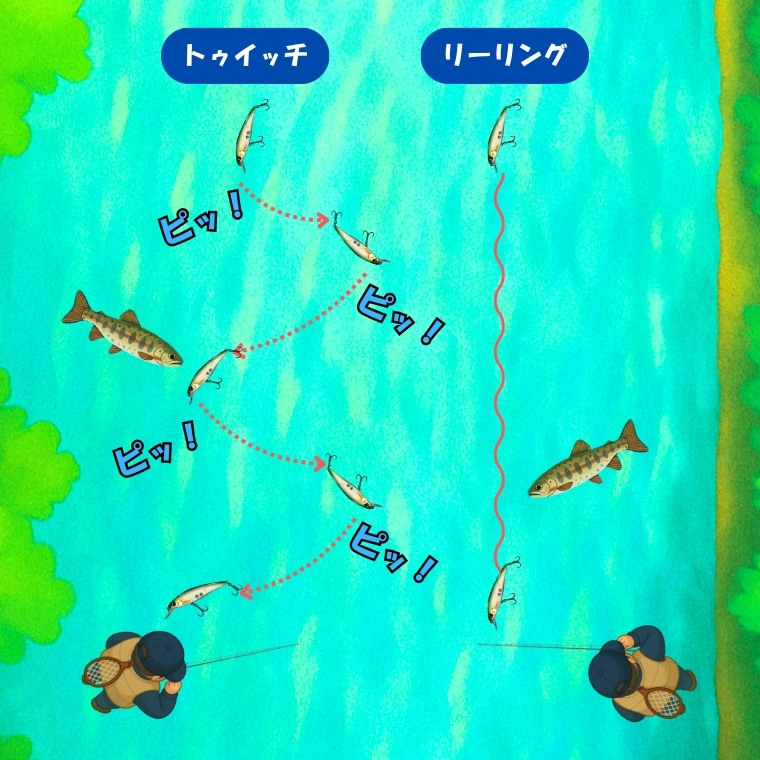

トゥイッチング

ティップを動かしてルアーにアクションを加えながらリトリーブするのが「トゥイッチング」です。

とくに、シンキングミノーを使って釣り上がっていくパターンで多用します。

魚の活性が高いときは大きめに動かし、低いときはソフトにトゥイッチするのが基本です。

引きたい層やスピードに合わせてルアーが浮き上がらないよう、または沈まないようにロッドを角度を調節しましょう。

ただし、ストレートリトリーブとトゥイッチングはあくまで基本テクニックです。

ラインスラッグをとる程度にトゥイッチしたり、ナチュラルに流したりなど状況に応じてさまざまな釣り方を試してみてください。

- ティップを動かしてルアーにアクションを加えながら引く

- 釣り上がりながらシンキングミノーを使用するシーンで多用

ストレートリトリーブ

ストレートリトリーブとは、いわゆる「ただ巻き」です。

ルアーをキャストしたら、ロッドをアクションを加えずそのまま巻いてきます。

速く巻くとルアーが浮き上がりやすいため、ティップを下に向けるのが基本です。

ゆっくりと引きたい場合にはルアーが沈みすぎて根掛かりする恐れがあり、ロッドを立てぎみします。

- いわゆる「ただ巻き」

- スピードに合わせてロッドの角度を調節しよう

渓流ルアーの通し方

渓流ルアーフィッシングでルアーの通し方にも基本があります。

大きく分けて3つのパターンがあるので、状況に応じて使い分けてみましょう。

アップクロスストリームキャスト

上流にキャストして流れに乗せながらルアーを通すのが「アップクロスストリームキャスト」です。

渓流魚は上流を向いてエサが流れてくると待っており、もっとも理にかなった釣り方になります。

おもに、流れのある場所でシンキングミノーを使うときのスタンダード。

また、渓流ルアーフィッシングでは上流に釣り上がっていくのが基本であり、魚に気配を感じさせずにアプローチできるのもメリットです。

- ルアーを上流にキャストして流れに乗せながら引く通し方

- シンキングミノー使用時に多用する

クロスストリームキャスト

川の流れを真横から横切るようにルアーを通すのが「クロスストリームキャスト」です。

魚がいるポイントの真横に立っても気づかれにくい、川幅のあるポイントで多用します。

スプーンを真横から斜め上流にキャストして、流しながらゆっくり引いてくるのが有効的です。

- ルアーを川の流れの真横から横切るように通す方法

- 川幅のあるポイントで多用

ダウンクロスストリームキャスト

立ち位置から下流にルアーをキャストするのが「ダウンクロスストリームキャスト」です。

魚の上流に立って警戒されやすいものの、流れに逆らって引くため長くじっくりルアーを見せられます。

巻くの止めて一カ所で漂わせるようにもアプローチでき、低活性な魚が我慢しきれずに飛び出してくるパターンも。

流れの抵抗に負けて浮き上がらず、かつ完全に沈んでしまわない重さをルアーをチョイスしましょう。

- 立ち位置から下流にルアーをキャストする通し方

- 長くじっくり魚にルアーを見せられる

管理釣り場で練習するのもオススメ

渓流ルアーフィッシングでの釣り方を解説しましたが、初心者がすぐにマスターするのは難しいかもしれません。

本格的な渓流では、せっかく揃えたルアーをロストする可能性もあります。

そこで初心者にオススメなのが、渓流管理釣り場です。

自然の川を仕切って釣り堀として管理されており、たくさんの魚が放流されています。

渓流とはいえ開けており、キャスティングの練習にもぴったりですよ。

なにより、魚に出会える可能性が高いのも魅力です。

以下の記事で渓流管理釣り場について解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

渓流ルアーフィッシング Q&A

- 解禁直後にルアーで釣れる?

-

放流の多い渓流ならルアーで釣れます。年を越した魚やネイティブな魚は解禁直後は難しいかもしれません。

上流へいくほど雪が残っていて危険も多く、初心者なら里川の渓流がおすすめです。

- 解禁直後はどんなポイントを狙う

-

解禁直後はまだ活性が低く、流れの速い瀬よりも緩いポイントを狙いましょう。

また、水深のある場所に群れているパターンも多いです。とくに、解禁直後は放流モノ狙いになるため、流れが緩く水深のあるポイントにルアーをキャストしてみましょう。

- 渓流ルアーフィッシングのベストシーズンは?

-

渓流ルアーフィッシングのベストシーズンは、おおよそ5~7月です。

魚に適した水温になって活性が上がると、活発にエサを捕食します。ただ、夏が近づいて水温が高くなりすぎると、一気に釣りが難しくなるケースもあります。

- はじめて買う渓流ルアーはなにがオススメ?

-

渓流ルアーフィッシングでまず用意しておきたいのが、シンキングミノーです。

渓流では上流へキャストして下流に流しますのが基本であり、沈みやすいシンキングミノーが魚がいるレンジを狙う際に活躍します。

- どこの渓流でもルアーフィッシングを楽しめる?

-

どこの渓流釣り場でもルアーフィッシングを楽しめるわけではありません。

なかには、ルアーフィッシングを禁止している川もあり、注意が必要です。川の管理する漁協組合によって釣り方が定められているので、規則を確認しておきましょう。

- フローティングミノーはいらない?

-

渓流ルアーフィッシングのミノーイングではシンキングミノーを多用しますが、フローティングミノーが活躍するシチュエーションもあります。

渇水期で水が少ないときやシンキングミノーでは底についてしまうような浅場では、フローティングミノーがあると便利です。

- 同じポイントに何回キャストする?

-

渓流魚は警戒心が強く、同じ場所へ何回もキャストしていると見切られてしまいます。

ピンポイントを狙う場合には、3回ほどキャストして魚が出なければ違うポイントにキャストしたほうがよいでしょう。

とくに1~2投目がもっとも魚が出やすく、回数が増えるほどヒットする望みが薄くなります。

渓流ルアーフィッシングをはじめよう!

美しい景色に癒やされながら楽しめる渓流ルアーフィッシング。

大自然のなかできれいな魚に出会えれば、大きな感動を得られること間違いありません。

今回の記事を参考に、シンプルな道具で楽しめる渓流ルアーフィッシングをぜひはじめてみてください。